Quest'anno a Parigi si attende una svolta internazionale sui temi del cambiamento climatico. Di cosa si tratta? Quali sono le cause e gli effetti? Ecco tutte le risposte

(Rinnovabili.it) – Se tutto andrà per il meglio, il 2015 passerà alla storia come l’anno dell’accordo sul cambiamento climatico, di cui è attesa la promulgazione alla conferenza COP21 di Parigi, che si aprirà il prossimo dicembre. Le conferenze COP sono organizzate dalle Nazioni Unite in attuazione della Convenzione internazionale sul clima (Unfccc) e si svolgono tra le nazioni che l’hanno firmata. Quella di Parigi sarà la ventunesima della serie, nella quale appunto dovrebbe essere siglato uno dei più importanti atti internazionali mai sottoscritti. In sostanza, con il Trattato di Parigi, l’umanità deve trovare un accordo di collaborazione globale per non soccombere al disastro da essa stessa innescato.

Le cause

L’enorme sviluppo economico generatosi dopo la seconda guerra mondiale ha innescato, prima solo in occidente, ma dal 2000 in poi un po’ in tutto il mondo, il consumo sfrenato di fonti energetiche fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale (metano).

Per farsi un’idea dei consumi, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia al giorno d’oggi l’umanità brucia ogni giorno 93 milioni di barili di petrolio. Inoltre ogni essere umano (siamo ormai 7,2 miliardi) consuma in media ogni anno una tonnellata di carbone. Prosegue infine senza soste la distruzione di foreste tropicali, sostituite da pascoli o piantagioni, con altre emissioni di anidride carbonica dal legname bruciato e dai suoli lavorati per metterli a coltura.

Tutto questo si traduce in emissioni globali per circa 32 miliardi di tonnellate di CO2. La CO2 è un gas che, pur presente in tracce nell’atmosfera, ha l’effetto di regolare la temperatura planetaria, un po’ come la manopola di un fornello. Inavvertitamente, con tutte queste combustioni ed emissioni, stiamo alzando la fiamma sotto la pentola d’aria nella quale siamo tutti seduti.

Il pianeta ha dei meccanismi per assorbire la CO2, in particolare gli oceani sono voraci di anidride carbonica, purtroppo però questi meccanismi riescono a prelevare dall’atmosfera solo la metà circa di quanto emettiamo. Il resto si accumula in aria. Un effetto collaterale del grande assorbimento oceanico di CO2 è che i mari si stanno acidificando (oltre a riscaldarsi e a salire), con conseguenze molto serie sulla biologia degli organismi che li popolano. Troppa acidità, in particolare, ostacola la formazione dei gusci di molti molluschi, il che diminuisce la sedimentazione di CO2 in forma di carbonati, un processo di grande importanza geologica e climatica.

Gli effetti del cambiamento climatico

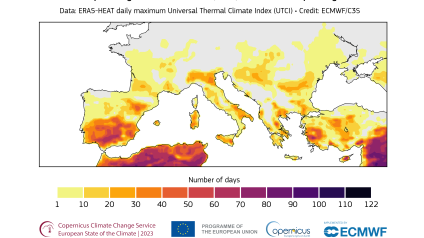

Sono molti ed evidenti i segnali di crisi, tutti misurati dalla crescita di diversi parametri: l’anidride carbonica, le temperature (in particolare quelle estreme estive ma anche quelle medie invernali), il livello dei mari, la frequenza e/o intensità di eventi dannosi o catastrofici come siccità, alluvioni, uragani e tornado.

Prima che cominciasse la civiltà industriale, l’aria conteneva circa 280 parti per milione di CO2. Nel 1958, quando sono cominciate le misure regolari a cura degli Usa, le ppm erano salite a 315. Oggi abbiamo sfondato soglia 400 ppm e non si vedono accenni di rallentamento. Dai dati disponibili, la CO2 già oggi ha valori pari al doppio di quelli mediamente riscontrati nell’ultimo milione di anni e, se non si fa nulla per fermarla, la sua concentrazione in aria potrebbe schizzare a valori “da Giurassico” entro fine secolo.

Oltre alla CO2 sono in aumento anche altri gas serra di origine umana, anzi soprattutto agricola, come il metano (esalato in buona parte dalle risaie e dai bovini) e il protossido di azoto (che in buona parte deriva dalle concimazioni azotate). È anche in corso l’inquietante fenomeno di riscaldamento e progressivo scioglimento del permafrost, il terreno un tempo sempre congelato delle regioni circumpolari, come la Siberia e il Canada settentrionale. Mentre si scioglie, il permafrost rilascia in aria notevoli quantità di metano, ed è di queste settimane la notizia di imponenti incendi del terreno in Siberia.

Complessivamente i gas serra antropici stanno alterando l’equilibrio tra la radiazione solare in arrivo al suolo e quella infrarossa che lo lascia, con il risultato netto di aumentare la temperatura alla superficie, riscaldare gli oceani e modificare le condizioni meteorologiche globali e locali.

Moltissime sono le conseguenze negative di questa situazione, anche se va detto, a onor del vero, che i paesi nordici non sono del tutto scontenti di avere un po’ più caldo e poter coltivare piante che prima sarebbero morte di freddo. Vi sono anche alcuni benefici sulla vegetazione naturale, causati dalla maggiore abbondanza di CO2 che facilita il processo di fotosintesi clorofilliana e, almeno in teoria, genera una più grande produzione di biomassa.

In generale l’impatto dei cambiamenti climatici è molto forte in agricoltura, sulla natura e biodiversità, sulla salute e sul benessere umano. A tracciare dettagliatamente il quadro scientifico dei cambiamenti climatici attuali e prevedibili, e dei loro impatti, è da quasi trent’anni l’Ipcc. Si tratta di un importante comitato intergovernativo creato sotto l’egida dell’Onu, premio Nobel per la pace 2007, che passa al setaccio e analizza la letteratura tecnico-scientifica globale e fornisce periodici imponenti rapporti sulla situazione climatica e sulle sue possibili evoluzioni. Recentemente l’Ipcc ha visto l’abbandono del suo storico e spesso criticato leader, l’indiano Rajendra Pachauri, che sarà sostituito in ottobre, al termine di una procedura di valutazione ancora in corso.

Di chi è la colpa?

Per decenni (se non per secoli) i paesi industrializzati responsabili delle emissioni hanno coinciso con quello che chiamiamo Occidente, ovvero l’Europa, gli Stati Uniti e però anche il Giappone.

Da una ventina d’anni a questa parte, tuttavia, il club degli emettitori di gas serra sta diventando sempre più grande. La Cina, al giorno d’oggi, risulta il più grande emettitore di CO2 mondiale, anche se distribuendo le emissioni cinesi pro capite si ottengono ancora valori di 6 ton CO2/anno, inferiori a quelli medi europei (8) e molto inferiori a quelli americani (16).

I gas serra si liberano in aria non solo per combustione di fonti energetiche fossili ma anche per la produzione massiccia di cemento (la chimica vuole che per ogni chilo di cemento prodotto si liberi in aria circa un chilo di CO2), grazie ai bovini e alle risaie (entrambi fonti continue di emissioni di metano), e anche alle concimazioni azotate, che hanno spesso come sottoprodotto il già citato gas serra N2O (protossido di azoto).

Brasile e Indonesia hanno invece grandi foreste tropicali in via di smantellamento: in Brasile soprattutto per passare al pascolo, alla produzione di mangimi e di canna da zucchero, in Indonesia per installare al loro posto enormi palmeti da olio e alberi della gomma. Ogni ettaro di terreno forestale dissodato ai tropici può generare emissioni fino a dieci tonnellate di CO2, dovute all’ossidazione della materia organica.

I rimedi per salvare il clima

Con il Trattato climatico di Parigi si dovranno stabilire nuove limitazioni alle emissioni di gas serra, sulla falsariga di quanto già accaduto con il protocollo di Kyoto, che però riguardava un numero limitato di nazioni “occidentali”. Il prossimo accordo deve invece coinvolgere anche tutte le altre nazioni, comprese quelle che fino a vent’anni fa consideravamo in via di sviluppo e che invece oggi appaiono saldamente indirizzate a una potente dinamica di crescita economica.

Anche se negli ultimi anni diversi vertici internazionali sul clima sono falliti (o hanno ottenuto risultati molto modesti) la questione climatica resta in agenda e molti paesi la stanno affrontando almeno da due punti di vista: quello della sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili e quello dello sganciamento della crescita economica dalle emissioni di gas serra (la cosiddetta decarbonizzazione dell’economia) attraverso un aumento drastico dell’efficienza energetica.

Vi è anche una terza questione in ballo, quella molto seria, dell’adattamento al nuovo clima ove possibile e dell’eventuale gestione e mitigazione dei danni ove l’adattamento si riveli impossibile. Ad esempio New York si sta organizzando per resistere alle prossimi inevitabili grandi tempeste con un grosso programma di difese a mare, mentre le popolazioni di alcune piccole isole ormai quasi sommerse devono necessariamente organizzarsi per abbandonarle, e giustamente pretendono il supporto finanziario dei paesi più ricchi, in buona parte responsabili del dramma che le ha colpite.

Questi paesi hanno recentemente messo in discussione l’obiettivo “tecnico” del Trattato di Parigi, consistente nel contenere entro due gradi l’aumento delle temperature medie globali, un valore ritenuto gestibile anche se con notevoli sforzi di adattamento, e hanno proposto di ridurlo a un grado e mezzo, dato che già oggi, con neanche un grado di aumento, molte comunità rivierasche e isolane sono già in crisi.

Merita segnalare che alcuni scienziati e attivisti pongono come obiettivo necessario, per impedire gravi disastri, che in prospettiva la concentrazione di CO2 torni a diminuire verso obiettivo 350 ppm, il che potrebbe essere ottenuto a lungo termine solo eliminando del tutto i combustibili fossili e ripristinando ampie superfici forestali. Ma la tecnologia forse in questo campo ha in serbo qualche sorpresa positiva, come dimostrano recenti tentativi riusciti di “distillare” carburanti direttamente dalla CO2 atmosferica, con l’aiuto di abbondante energia rinnovabile, un processo che ricorda molto la fotosintesi naturale, che per l’appunto sintetizza composti energetici dall’anidride carbonica dell’aria, per mezzo dell’energia del sole.

Non appaiono molto promettenti invece i cosiddetti metodi CCS, che prevedono la cattura della CO2 dalle fonti di emissione (per esempio i camini delle centrali termoelettriche) e il suo stoccaggio sotterraneo, per non parlare di altre tecniche indicate con il termine “geoingegneria”, i cui rischi potenziali potrebbero di molto superare gli eventuali benefici.

Sostituire le fonti fossili, sperperare meno energia e riforestare il pianeta, sono questi i tre elementi più concreti di un piano di azione climatica capace, se attuato con grande determinazione e fretta, di rimettere in asse il sistema climatico della Terra.